「雨宿りの木」介護施設でのユマニチュードへの取り組みと研修受講について 開催レポート

会員専用ページの閲覧にはパスワードが必要です。ログインはこちらから。

日本ユマチュード学会の会員向けコミュニティ「雨宿りの木」にて昨年11月に行われました会員勉強会「介護施設でのユマニチュードへの取り組みと研修受講について」の模様をご紹介します。ユマニチュードの施設導入に取り組んでいらっしゃる川崎市の新百合ヶ丘介護老人保健施設「つくしの里」療養部長・濱田誠子さん、同介護科長・長谷川秀人さんをお招きし、つくしの里にて行われた施設訪問型4日間研修の模様や、その後の施設の皆様の変化、今後の課題をお伺いしました。

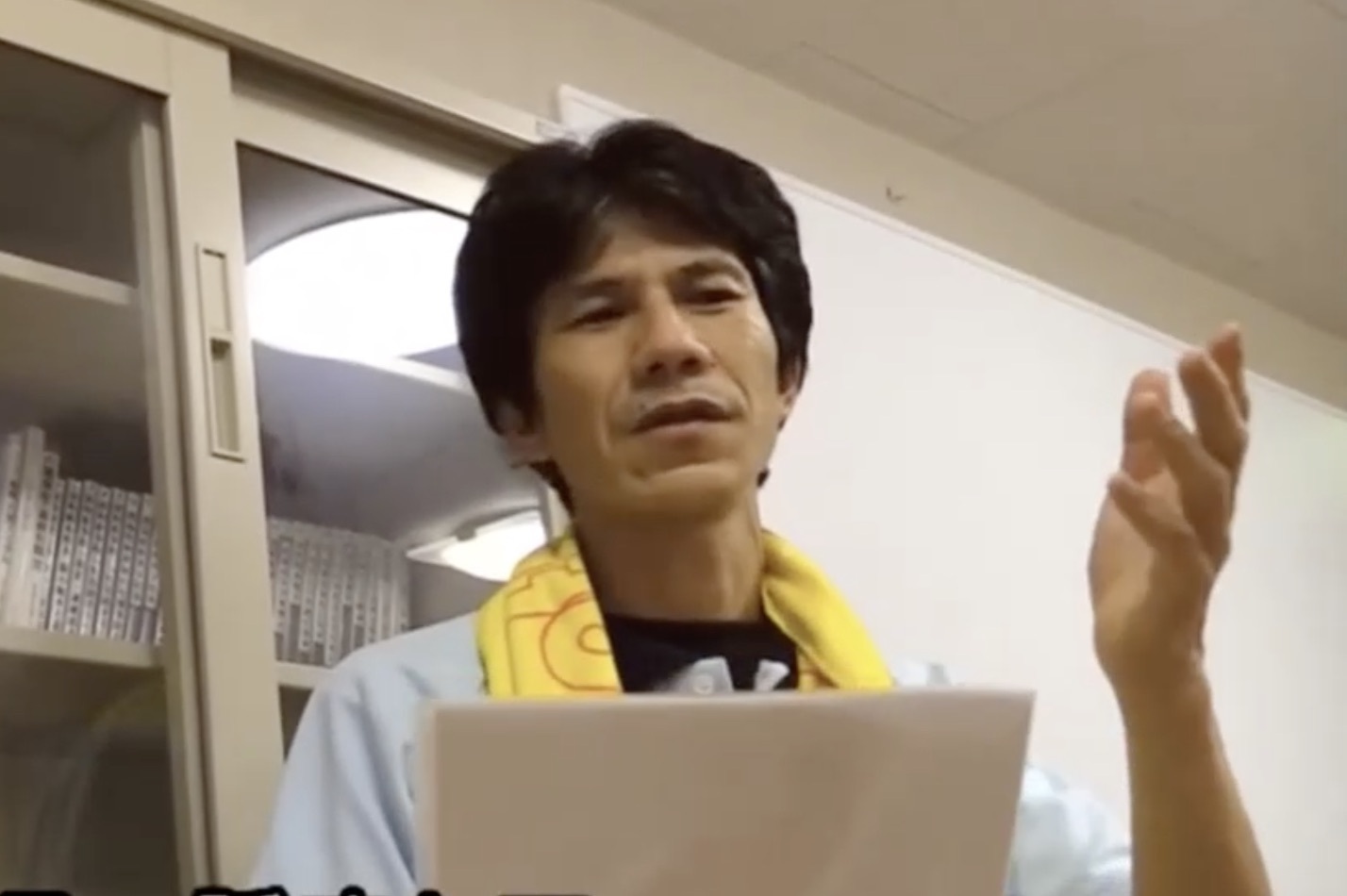

濱田さん

長谷川さん

このコンテンツは、会員専用です。

会員の方は、こちらからログインし、記事をご覧下さい。

会員登録をご希望の方

『入会のご案内』ページをご覧ください。