「雨宿りの木」特別対談「ユマニチュードの科学的エビデンスから考える、医療・介護現場におけるデータ・ICT活用の可能性」レポート

会員専用ページの閲覧にはパスワードが必要です。ログインはこちらから。

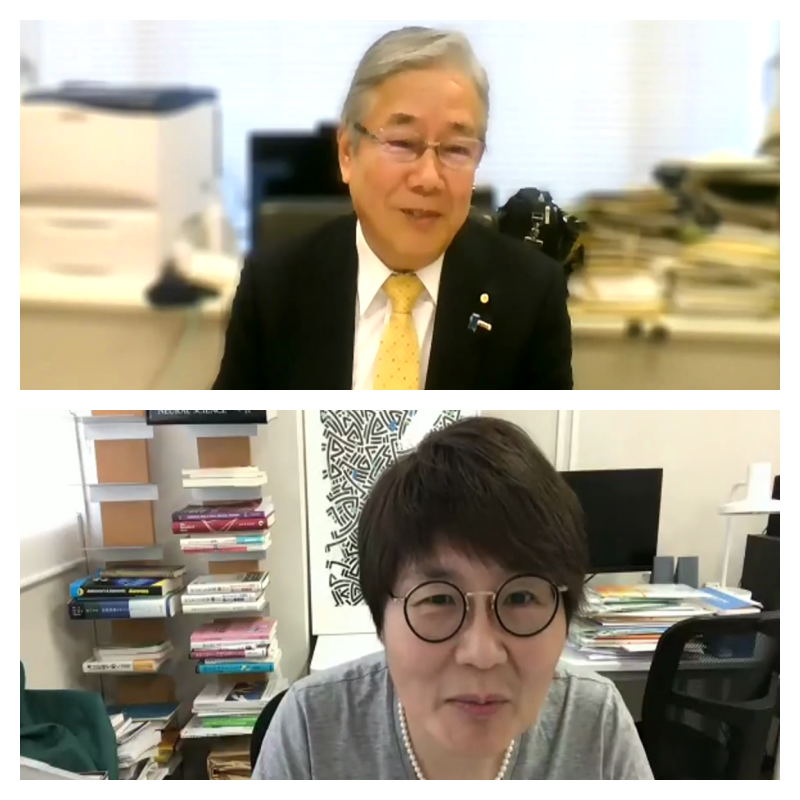

日本ユマニチュード学会の会員向けオンラインサロン「雨宿りの木」にて、昨年11月7日に行われた特別対談「ユマニチュードの科学的エビデンスから考える、医療・介護現場におけるデータ・ICT活用の可能性」の模様をご紹介します。参議院議員で当学会の理事も勤めて下さっている小川克巳さん、当学会の本田美和子・代表理事が、それぞれの取り組みからデジタル化が進む社会でのケアの未来像について語り合いました。参加者の方からの質問やご意見を合わせまして対談のやり取りを余すことなくお伝えします。

このコンテンツは、会員専用です。

会員の方は、こちらからログインし、記事をご覧下さい。

会員登録をご希望の方

『入会のご案内』ページをご覧ください。