「雨宿りの木」科学的介護の実現に向けて、現在の進捗とこれからの活動 開催レポート(後編)

会員専用ページの閲覧にはパスワードが必要です。ログインはこちらから。

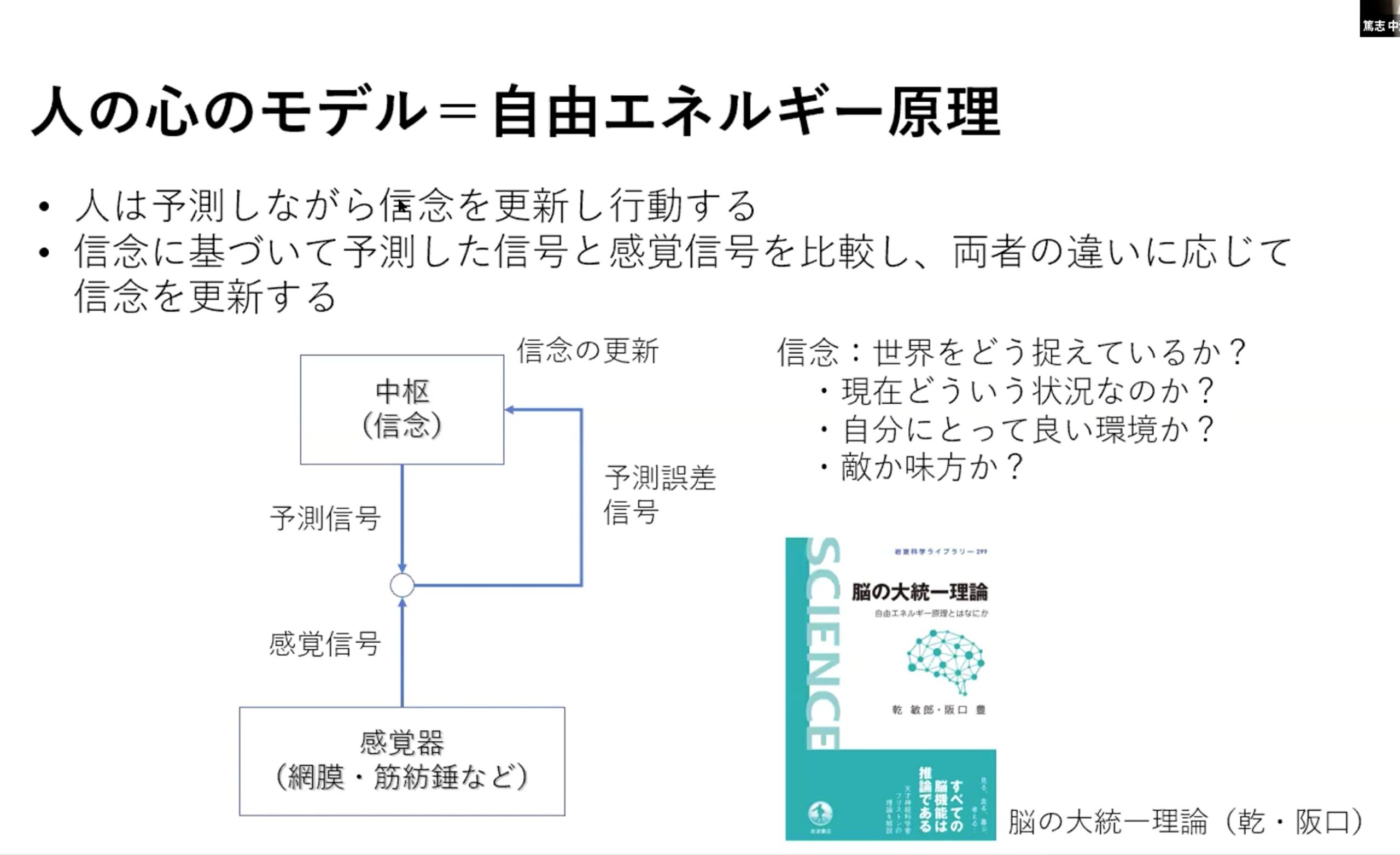

会員コミュニティ「雨宿りの木」にて、8月に行われたオンライン勉強会「科学的介護の実現に向けて、現在の進捗とこれからの活動」の模様の後編です。当学会の理事でもある京都大学大学院情報学研究科の中澤篤志准教授と本田美和子代表理事との対談は、ユマニチュードで大切なノックの意義からその歴史的な考察まで広がり、参加者の皆さまからも多くのメッセージ、質問が寄せられました。

(前編から続く)

このコンテンツは、会員専用です。

会員の方は、こちらからログインし、記事をご覧下さい。

会員登録をご希望の方

『入会のご案内』ページをご覧ください。